为何关税在全球贸易中至关重要

关税早已不只是单纯的经济工具,它们正重塑全球制造业的结构、资本的流动,以及贸易的未来格局。随着美国、中国以及其他主要经济体相继调整其关税政策,像柬埔寨这样的新兴市场国家正处于全球新机遇的核心位置。

关键观点: 关税对新兴市场而言,既是挑战,也是战略性机会。

全球关税更新(截至 2025 年 4 月)

美国基本关税政策:对所有进口商品一律征收10%的普遍关税

柬埔寨:关税谈判进度(2025年5月更新)

· 美方初始关税措施:

美国于2025年4月9日宣布,对来自柬埔寨的进口商品征收49%的高额关税。

· 柬埔寨的初步回应:

首相洪玛内於4月4日正式致函美国政府,请求延后关税实施,并主动提议将柬方对美国19类产品的关税由35%降至5%,作为善意表现。Source: Cambodianess

· 暂缓与协商期间:

美国暂时延后实施49%关税,改以10%基准关税执行为期90天,以利双方进行正式协商。Source: Cambodianess

· 新进展-太阳能产品案:

2025年4月22日,美国针对柬埔寨出口的太阳能电池与模组开征高达 3,403.96% 的超高关税,理由是柬埔寨成为「原产地洗产地」的转运据点。[Source: Phnom Penh Post]

· 柬埔寨政府回应:

洪玛内总理于5月1日公开表示,柬埔寨将推出新政策,严格执行原产地规范,以打击制造业转运与产地造假行为。[Source: Khmer Times]

· 柬美关税谈判将于5月14日在华盛顿举行

5月14日柬埔寨与美国政府将在华盛顿就双边贸易问题举行首次正式谈判。5月2日柬埔寨官员与美国进行第二次视频会议筹备,为回应美方关切,柬埔寨5月1日发布加强出口至美商品原产地管理的新规将于5月12日生效。

· 柬美完成首轮贸易谈判:

柬埔寨与美国于5月13日至15日在华盛顿举行首轮互惠贸易协定谈判,深入讨论协定草案。双方将于2025年6月第一周在华盛顿举行第二轮谈判。

越南:关税谈判进度

· 美方初始关税政策: 美国以贸易失衡为由,宣布对越南进口商品征收 46% 关税。 Modern Diplomacy

· 越南的回应: 越方提议将对美进口商品的关税降至 0%,以换取美方重新考虑其关税决策。 The Economic Times / The Guardian

· 美方回应: 美国贸易顾问 Peter Navarro 拒绝越方提议,强调必须同步处理非关税壁垒与不公平贸易行为。 Barron’s / New York Post

· 目前状况: 美国已暂停实施 46% 关税至 7 月,期间暂时适用 10% 基准税率。 Reuters

· 越美首轮关税谈判将于5月7日举行 :

5月5日上午,在越南第十五届国会第九次会议上,政府总理范明政透露,越南与美国关于新关税政策的首轮谈判将于5月7日举行。

中国的应对决策

· 对美国商品加征关税: 作为回应,中国对美国进口商品加征高达 125% 的关税。 AP News + Business Insider

· 豁免情况: 中国已对部分美国半导体产品提供豁免,显示其采取选择性报复策略。 New York Post

· 中国决定与美方进行接触:在充分考虑全球期待、中国利益、美国业界和消费者呼吁的基础上,中国决定同意与美方进行接触。

· 中美各取消91%关税:5月12日,中美发布联合声明,双方承诺同步大幅取消关税(91%),并对剩余关税采取阶段性缓和措施(暂停24% 90天),仅保留10%关税。

制造业迁移:为何东南亚是未来关键

趋势: 全球制造业持续从中国转向东南亚,主要因为:

· 中国劳动力成本上升

· 地缘政治紧张(特别是美中关系)

· 对中国出口商品课征新关税

目前正迁移至柬埔寨的重点产业:

· 成衣与纺织业

· 鞋类与皮革制品

· 农产品加工

· 简易电子组装

· 工业零件与物流服务

柬埔寨具潜力的制造业发展方向(2025–2030)

关键洞察: 柬埔寨将率先在劳力密集型、低至中阶技术产业与农业加工领域取得主导地位,并在未来十年逐步迈向轻工业零件制造。

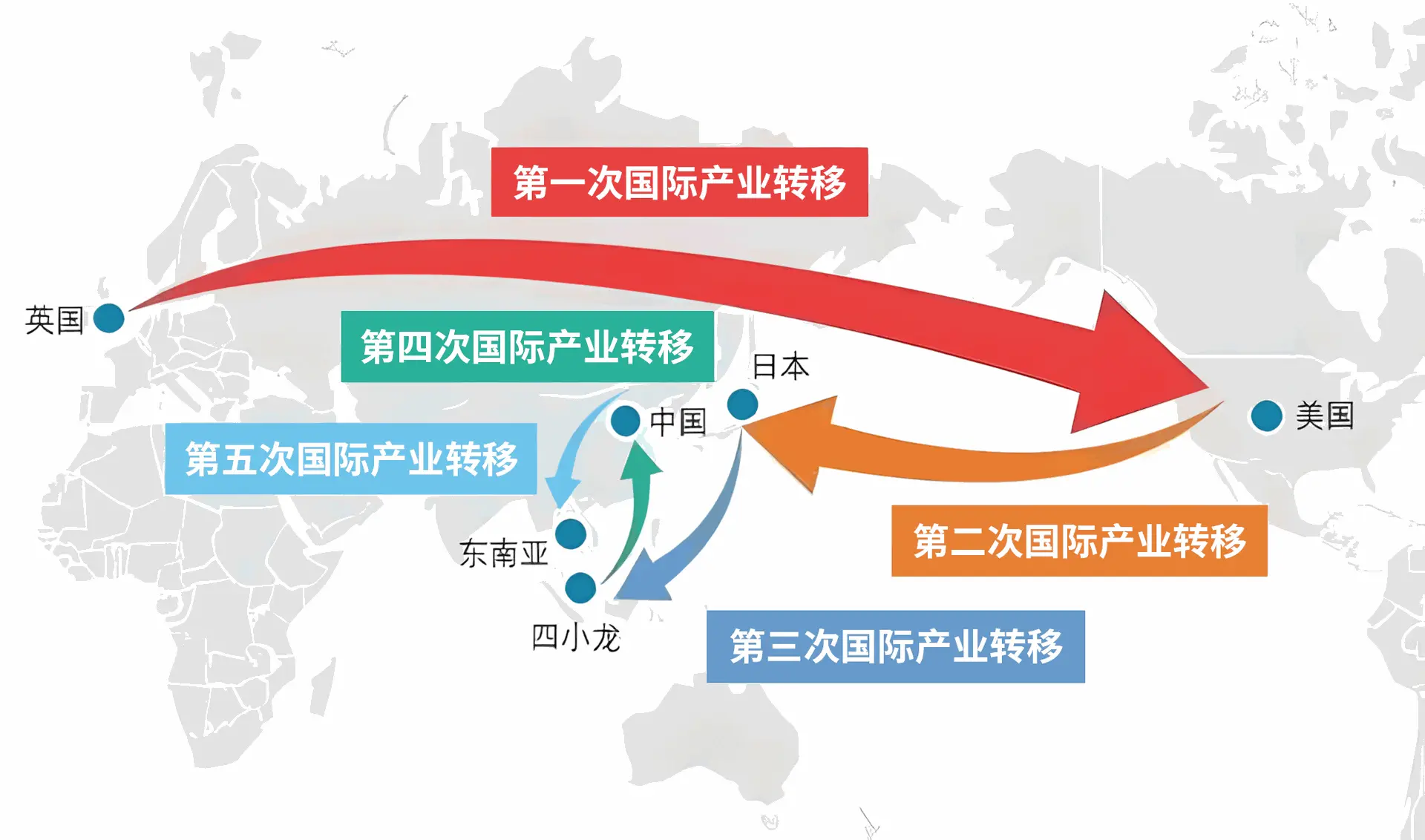

制造业迁移流程图:全球制造业转移

英国→美国→日本→亚洲四小龙→中国→东南亚(下一球)

全球制造业转移》

· 英国 → 美国

工业革命将制造业重心从欧洲推向北美。

· 美国 → 日本

二战后重建与创新技术促使日本崛起为出口导向型经济体。

· 日本 → 亚洲四小龙

1970年代代工与OEM模式在韩国、台湾、新加坡与中国香港快速发展。

· 亚洲四小龙 → 中国

1980–90年代改革开放政策推动中国成为世界工厂。

· 中国 → 东南亚(当下)

成本上升与地缘风险驱动制造业加速向东协国家转移。

洞察:每一次迁移皆伴随成本效率、政治稳定与供应链演化的综合作用。如今,东南亚正迎来属于自己的黄金机会期。

制造业正稳步向南迁移,沿着成本优势与供应链重组的趋势逐步推进。

黄金价格飙升与其启示

最新动态:

· 黄金价格於 2025 年初一度飙破 $3,400/盎司,随后略有回落。

· 多国央行大量买进(尤其是中国、印度与土耳其 ) 。

全球黄金储备排名(2025)

1. 美国(8,133 公吨)

2. 德国(3,352 公吨)

3. 意大利(2,452 公吨)

4. 法国(2,436 公吨)

5. 俄罗斯(2,332 公吨)

6. 中国(2,192 公吨)

柬埔寨的黄金储备: 约 12公吨(规模不大,但稳步增长中)。

重要提醒:

· 历史上,黄金通常在危机时期上涨;但目前价格已处高点,未来有修正风险,建议审慎看待。

2024–2025 年资产表现回顾(柬埔寨聚焦)

核心洞察:

资产价格(特别是房地产与农业出口)展现韧性,而股市则仍具波动性。

深层战略解析:关税背后的真正用途

新一轮关税政策的深层意图

核心洞察:

当前关税政策的本质已非纯粹经济考量,而是结合

谈判权力、地缘影响力与国内政治作 的综合手段。短期的经济代价被视为换取长期战略主导权的必要成本。

习近平东南亚行:打造未来区域联盟

出访国家( 2025年4月): 柬埔寨、马来西亚、越南

此行目的:

· 强化外交与贸易关系

· 提供替代性的贸易与投资伙伴关系

· 在美国关税压力下,巩固中国於东南亚的影响力

意义:

习近平的出访行动释出明确讯号,显示中国有意持续担任东南亚经济成长的重要推手。 柬埔寨、马来西亚与越南等国将可望受益于更深层的中国投资与战略合作。

未来展望:自由贸易的挑战与战略重组

自由贸易的挑战

· 关税战导致全球保护主义升温

· 全球供应链逐步分裂与区域化

· 多边贸易体制面临信任危机

「中国+1」与「中国+多」战略

· 跨国企业不再只是从中国单点转出,而是将供应链布局多国化以分散风险。

· 东南亚(特别是越南、柬埔寨、印尼)正成为多元化策略的核心地区。

实例说明:

一家企业可将研发与高精度制造留在中国,把劳力密集的组装转往柬埔寨,原物料则由越南或印度采购。

全球主要机构预测(截至 2025 年 4 月)

柬埔寨的竞争优势(2025)

柬埔寨早已不仅是低成本制造地,更逐渐成为国际制造业与外资布局的策略性基地。除了工资与地价优势,柬埔寨还具备政策友善、地理战略性与政经稳定性等多重优点。

核心优势一览

· 广泛的贸易协定网络:

与中国、日本、韩国、欧盟及东协成员国均签署双边或多边贸易协定。

· 政府高度支持外资:

积极推动经济特区( SEZs ),提供政策与资金上的吸引力。

· 丰厚的税务减免措施:

外资投资项目( QIP )可享最多9年免税优惠;注册流程简便,无外资持股限制。

· 中国一带一贯的重要伙伴:

这是中国基础建设与区域贸易战略的核心合作国。

· 基础建设快速升级:

高速公路、港口、铁路与电力网等基建大幅扩张中。

· 政治稳定性高:

为东南亚大陆地区少见的政局稳定国家。

· 汇率稳定与美元化经济:

国内广泛使用美元,汇率风险极低。

· 文化包容与国际化:

高度接受外来语言与文化,对国际企业友善。

· 区域战略位置佳:

位于中南半岛核心,链接泰国、越南与中国华南。

· 蓝海市场与成长潜力:

市场尚未饱和,土地、劳力与资本市场皆具备上升空间。

战略结论总结(2025)

1.全球制造业转向东南亚已不再是趋势预测,而是正在发生的事实。

柬埔寨正迅速成为主要受益者,尤其在纺织、鞋类、农产加工与初阶电子制造等领域。

2. 劳力密集型与农业链结产业将成为柬埔寨未来五年的成长主力。

这些产业具备最快进入市场的速度、显著的成本优势与现成的基础设施。

3. 柬埔寨的资产市场(特别是工业用地、物流与农业)具备长期成长潜力。

固定资产投资( FDI )已开始加速流入。

4. 黄金依然是可信赖的战略避险工具,但在历史高点下波动性仍需审慎评估。

5. 关税正重新定义全球供应链结构。

柬埔寨必须定位为不只是低成本选择,更是合规、稳定且具物流优势的中心枢纽。

6. 中国持续深化与东南亚的关系(近期出访柬埔寨、越南、马来西亚即为明证 ) , 进一步突显本区域的战略价值。

可预期基础建设、资金流与供应链整合将持续强化。

7. 柬埔寨的竞争优势不再只是潜力,而是可以立即行动的机会。

此国具备完善贸易网络、政治稳定性与积极基建,结合低起点与高潜力,是罕见的战略布局热点。

✅ 行动建议:

I无论是投资者、制造商或区域规划者,皆应把柬埔寨视为下一代全球供应链的前线战略据点,而非仅为备胎选项。

Sources: Nation Thailand, Fibre2Fashion, AP News, World Gold Council, IMF, World Bank, UNCTAD, GlobalPropertyGuide, CEIC Data, Cambodia Investment Review, Reuters, SocialistChina.org, Washington Post.